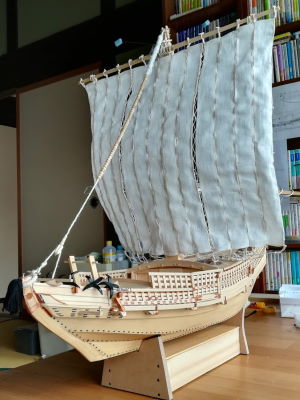

弁才船河市丸の復元模型8

帆

文政8年の船改めの記録の通り13反帆=3尺幅の布を13枚横につないだ帆を作ります。

しかし、帆の構造を書いたものがなかなか見つかりません。半分は推論で、

- 反(1枚の布)の両サイドには細引きが縫い付けられている。

~強度アップの為か? - 細引き同士を別の紐で結んで反を繋ぐ

~航海が無い時にバラして洗っていたらしい - 反を4~5枚繋いだものをハカイと呼ぶ

- ハカイ同士は隙間を空けて繋ぐ

~強度と風の流れ(後流云々)のためという説明 - 反のつなぎの上端には別の索が結ばれて、帆桁に結び付けられる。

- 下端も別の索が結ばれて大縄という帆の調整用の索に繋がれる

1.のミシン作業は奥さんにお願いします。

実際には折り返した布端に細紐をミシンでかがり縫して3㎝幅の反を13枚作ってもらいました。

そこから先は私。手縫いでハカイを、さらにハカイを繋ぎ合わせて帆にします。

帆が完成したら索具の取り付け。

帆桁につけて帆の向き調整する手縄や、帆の両横について風の孕みを調整する両方綱などを取り付けます。

反のつなぎ目の縫い目や下端に手元にあったフラワーアレンジメント用のワイヤーを入れて、風をはらんだ様子を再現。

思ったよりそれっぽく出来ました。

伝馬船

停泊時、岸との行き来に使う小舟です。

いざ作ろうと思うと図面がありません。再び図面を仕入れに県立図書館に。

荷物を運ぶのにも使うと思うので、ちょっとでっぷりした船型を想像していたのですが、弁才船に搭載する伝馬船は思ったよりスッとした船型だったようです。結構パーツは多いのに、意外にサクサク出来上がり。

搭載はこういう感じです。

荷が無い時は伝馬口付近(伝馬船を乗せるから伝馬口)に、荷がある時はこの小間の上に置かれていました。これで二重垣立の上段の前が半端な形状だった意味が良く理解できます。

「この置き方じゃ、雨水が溜まる」と思うのですが、どの絵馬を見てもこう置いてるのです。何故なんでしょうね。

ケース

置き場所は玄関のげた箱の上で合意済みなのですが「ケースに入れないと置かせない」と言われています。ついうっかり触れて落として壊してしまうのが怖いというのです。

昔、義父の写経の巻物を収めるケースを手配したことがあるので、アクリルやガラスケースはネットでサイズ指定すれば作ってもらえるのは知っていました。しかし調べると、一番安いのでも4万円ほどします。模型の材料費(たぶん2万円ほど)よりケースの方が高いじゃん。幸い玄関は広いので、ショップの陳列ケース(中古品)も考え、1万円前後でいくつか見付けたものの、今度は送料が。。。

結局、前と左右のアクリル板を購入し、天井板は我が家にあったハードボードで作る事にしました。底と裏面は無し。しかし結局これが正解でした。もし裏面があったらケースから出すのに1m弱持ち上げる必要があり、重いし内外をぶつけない様に気を使うので大変だったと思います。その点、底と裏面も無いので、前に引き抜くだけで良いですからね。

アクリル板はカットや面取り加工を含めてネットで注文して1万円強。それでも近くのホームセンターで買うよりはるかに安いのです。多分仕入が違うのでしょうね。

接着は、ちょっと失敗。これだけの大きい(そして思ったよりはるかに重い物を端面で接着するので、ちゃんと治具を作れば良かったのですが、手抜きをして壁と床を治具代わりにしたら、少し接着面がずれてしまいました。でもまあ、ちょっと見では気付かない(ことにしておこう)。接着だけでは強度が不安なので、各コーナーにL字金具をボルト止めして完成です。

ここれで2)帆無し状態(停泊状態)の完成し、1年にわたる弁才船模型作りが完了しました。