建物表題変更登記の自力申請>図面

最初に、ここに書いたのは一軒家の事例です。

集合住宅などは床面積の出し方などが異なるのでご注意ください。

建物図面・各階平面図のフォーマット

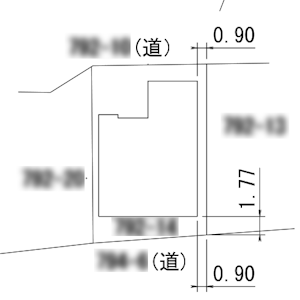

用紙はB4サイズ。右に土地と建物の関係を示す「建物図面」を縮尺1/500で、左に「各階平面図」を1/250で描き、床面積を算出(求積表)します。

基本フォーマット(図面枠のサンプル) は「建物図面 フォーマット」等で検索すれば幾つも出て来ます。もっとも描く手段(手書き、Excel、各種CAD)が人によって違うので参考にしか成りませんが・・。(左の図はクリックすると拡大します)

建物図面

建物図面の描き方は「不動産登記規則82条」に以下のように書かれています。

1.建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2.建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3.建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

相談用建物図面

まずは土地の図面や地番を描いた「公図」が必要です。最近は随分便利になってネットで無料で閲覧できる愛とがいくつもあります。その中で一番使いやすかったのが「MAPPLE法務局地図ビューア」でした。

これで、土地の形状や回りの土地の地番は分かりました。ただ、我が家を含む公図は座標系=任意座標系、縮尺分母=ブランクで、方位も大きさもこの「法務局地図ビューア」では読み取れません。

しかし我が家の場合、幸いなことに隣接地の購入記録があり、それに方位と土地の正確な1辺の長さを記入した図面が添付されていました。この二つを組わせれば土地の図面は完成です。(土地の1辺の長さはメジャーで測れますし、方位は磁石やGoogle Mapから割り出すこともできるでしょう)

土地に関する家の位置はメジャーで実測しました。

土地の図面の上に「各階平面図」の1F図面を縮尺を合わせて乗せれば「建物図面」の完成です。

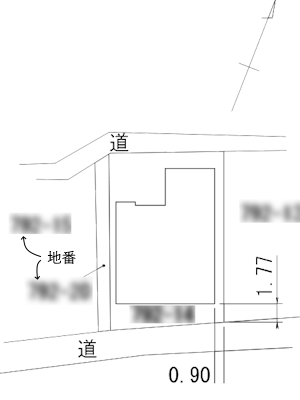

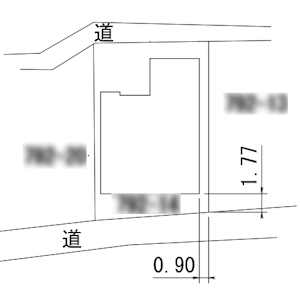

提出した建物図面

左が提出した建物図面、右がその後電話での修正指示を織り込んだ最終品です。

我が家は一つの地番の上に建っています。その左隣の土地も我が家の持ち物です。その為、更にその左隣の土地の地番まで記入していました。しかし所有権に関係無く、建物が建っている土地とその隣接地の地番を書くのがルールという事で、境界線を含め消しました。

その後、二度電話での修正指示が来ました。

最初は土地に対する建物の位置関係が不明確という指摘で、確かに土地に対する建物の位置は建物の右下の一点で指示しているだけです。土地の左境界と建物は並行なので、寸法を端折ってのですが、そこは明確にした方が良いだろうという事で、右上端に寸法を追記しました。(ちなみに寸法引き出し線を使っていますが、下の各階平面図のように直接寸法を入れた方が法務局では馴染むようです)

もう一点は上下隣接地の地番です。

どちらも道ですが地番がある事は知っていたのです。しかし、ネットで参考にした建物図面には「道」と記したものもあり、その方が理解しやすかろうと「道」と書いていました。しかし、法務局から地番が優先するとの指摘があり、地番(道)という併記にしました。

確かに「不動産登記規則82条」に則れば、右の図面のようになりますね。。

各階平面図

「不動産登記規則第83条」によれば

1.各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない

2.各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

また「不動産登記規則115条」には

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

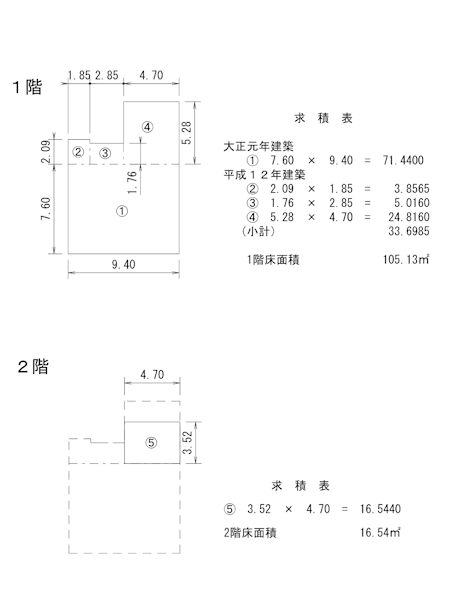

相談用各階平面図

相続登記の際に市役所で取得した「固定資産税評価証明書」には

・大正時代に建てられた母屋部分 71.44㎡

・私が建て直した水回り部分 50.33㎡

になっていて、それに合わせて各階平面図を作る必要があります。

まず困ったのは、そもそも増築部の図面が無い事。

改築をお願いしたのは父親の友人の個人工務店です。ベニヤ板に柱の位置だけ記した平面図を見せて「これさえあれば家は建つ」とうそぶいた昔ながらの大工職人さんです。完成時の引き渡し書類や図面などが一切ないのは、多分その大工さんが渡してくれなかったのだと思います。とは言え、もう随分前に亡くなっていますから、今更当時の書類の探しようもなく。

手元に残っているのは私が描いた間取り図です。

CADでは有りませんがMicrosoft VISIOを駆使して描いたもの。柱の位置・寸法などちゃんと入っていますが

・最後に現場打合せで入れた廊下幅拡大が織り込まれていない。

・廊下幅を実測で織り込んで床面積を計算しても、固定資産税評価証明書と微妙にずれる。

仕方ないと、家内と二人で家の周りを実測してみました(何故か50mの巻き尺を持って居るのです)。

「不動産登記規則115条」の壁の中心線(一般的には=柱中心)は、柱を3.5寸角(10.5㎝;何本か見えている)、モルタル壁の総厚を3㎝(あまり根拠はない)と見て計算。しかしやっぱり微妙にずれます。

悩みながらネットを見ていたら「固定資産税評価証明書」にはその根拠となる図面が有って、市役所で閲覧できるという記事を発見。早速市役所の課税課に相談すると有りました。当然ながら面積もばっちり合います。「コピーして良いですか?」と聞くとダメと言われましたが転記するのは構わないと。閲覧料を300円取られましたが。。。

それを元に作成した図面です。

大正時代に建てられた母屋部分と、改築した水回り部分(2階)の仕分けを明確にし、求積計算用に分割した面に番号を振り、求積計算に使う数値が全て図面上に記載され、一目で分かるようにしてあります。

提出した各階平面図

これが大不評でした(苦笑)

まず第一の指摘が、母屋部分(上図の①)と水回り部分(②~⑤)を分けずに一体で計算せよ、ということ。

更に図面の書き方については

・一点鎖線を破線に替えよという指示

製図ルールでは一点鎖線は例えば円の中心線のように実際の形状は無いが参考として表記する参考線

破線は本来は隠れた部分に存在する形状を示す隠れ線

なので、私の使い方の方が正しいのですがね。

・寸法引き出し線も(担当官にとっては)見慣れぬものの様です。

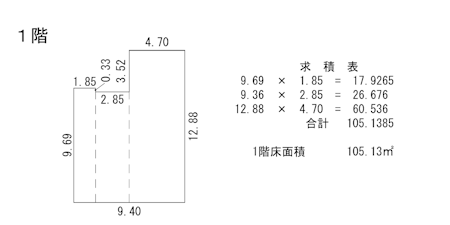

・凹部の段差(下左図の0.33や3.52)に寸法が無いという指摘。面積出すのが目的なら、0.33の段差ではなく一番下の辺からの寸法9.36(=9.69-0.33)を書くべきだと思うのですがね。

→確かに「不動産登記規則」には「各階ごとの建物の周囲の長さ」と書かれてます。。。

まあ、逆らっても仕方ありません。

設計屋としては何だか気持ち悪い図面ですが、言われた通り修正しました。

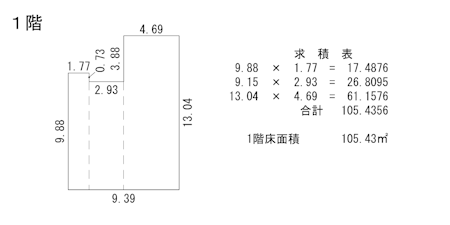

ここまでやって「ちょっと、やばいかな~」と思い始めました。

凹部の左側の段差が0.33mになっていますが、実際に家を見ると0.73m有るのです。理由は不明です。というか、そもそも市役所に有った図面を描いたのが誰なのかも分からないし。。。

現地調査があるらしいのですが、そこは一見して変だと思われそうです。そこで、実測値ベースの図面もバックアップとして描いて置くことにしました。

左が提出した図面、右がバックアップ用の図面です(2階の図面はほとんど変化ないので割愛)

ちなみにもう一点、電話で家屋番号を修正して欲しいという依頼がありました。

もともと大正時代の建物の家屋番をそのまま書いており、相談時にもそれで良いだろうと言われていたのですが、方針が変わって新たな家屋番号を取ることにしたとの事。ちなみに家屋番号=地番になりました。