地御前について

江戸時代以前

古文書には地之御前と書かれており、"地"はもちろん厳島を示しています。

厳島は島自身がご神体であり、古代には厳しい立ち入り制限がありました。社家も島では無く地御前に住み、参拝者は島に渡る事を許されず、地御前に設けられた遥拝所から参拝して居ました。これは先年世界遺産登録されて有名になった沖ノ島と宗像大社の関係と同じです。

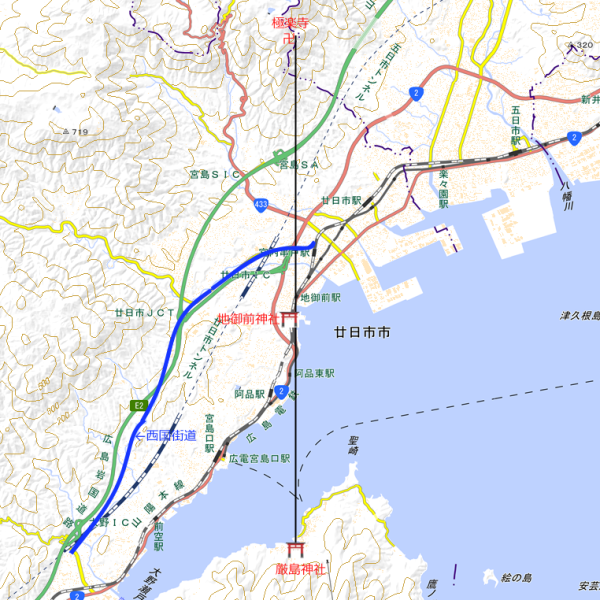

「地の御前」と言いつつ、厳島神社に最も近い対岸では無く、主要街道である西国街道からも外れています。そんな地御前に神社が出来たのは、厳島神社から見てほぼ真北にある事(さらに北には極楽寺が存在する)や、地御前から見た厳島が、そこに祭られる女神の様な女性の横顔のように見える為ではないかと思います。

仁安3年(1168年)頃、平清盛によって厳島に社殿が造営され、同時に地御前神社も大改築されました。その当時の地御前神社は19もの殿舎(社殿・堂宇)が存在する大きな神社でしたが、厳島神社の社殿造営を機に、最初は神職が、やがて一般人も厳島に移住して行きます。それにより地御前神社の遥拝所としての役割が薄れ、次第に規模が縮小されて行きました。

ちなみに厳島神社と地御前神社の関係は伊勢神宮で有名な内宮と外宮の関係とされています。

また地御前は古くは合ノ浦とも呼ばれていました(地御前村基本調査)。合ノ浦の地名の由来は神社へ魚介類を饗物として供する饗ノ浦、あるいは塩魚類を総称する古語の合物を出す合ノ浦だとされてます(廿日市の文化)。

江戸時代の地御前

江戸時代の地御前は土地が狭い割に人口が多いのが特徴でした。当時、土地持ち百姓以外の一般庶民は"浮過(うきすぎ)"と呼ばれていましたが、この比率が他の地域、例えば宮内などの比べて非常に高いのです。

文政2年の広島藩の調査に

「村中押概し候得者 四歩方農業、六歩方漁業・船挊(かせぎ)幷商ひ・縄ない又は船之網ヲ打方々江積出等之浮儲ニ而渡世相凌キ 季候寒暖とも広島同等」とあります(廿日市町史・資料編Ⅱ p689)。この事から

・漁業あるいは船を使った商売が盛んだった。

・縄や網を作って売っていた。

ということが判ります。

また文政9年(1826)の記録にも、地御前湊の主要移出品として

・山荷物(材木/炭など) 50貫 他国

・大縄 24貫 他国

・煎鰯 20貫 大阪 (移入品に干鰯(ほしか=肥料)がある事から煎鰯は食用のイリコ=煮干しらしい)

と書かれています(廿日市町史・通史編上 p777)。

農業~扇新開の埋め立て

耕作地の狭さの解消の為に扇新開の埋め立てを文化12年(1815)に地御前村で立案し、藩の許可を受けました。

翌年8月に着工し9月には潮止め工事が完了します。しかし、なかなか思ったように作物が獲れず、何度か減免申請が出されています。

工業~大縄・網

大縄(碇綱)の生産は歴史が古く、享保年間(1716頃)には「大縄(碇綱・・・)の生産 大小船 碇綱 商売に仕候」とあり、その翌年には「小百姓、浮過の難渋を受けて彼らに藁・大縄仕入銀800目が藩府から貸し出しされた」と書かれています(いずれも廿日市町史 通史編上 p743)

作られた大縄は下関から大阪の瀬戸内全域に輸出され、天明5年(1785)には商人たちの商売地を決める談合会議(店ごとに販売地を固定することで競合に寄る値崩れを防ぐ)が持たれた程の地御前の名産品でした(廿日市町史 通史編上 p743)。

漁業~煎鰯(いりこ)

古来、合ノ浦の別名があったように、地御前の漁業者たちは獲った魚を厳島神社に奉納する役割を持っていました。このため強い漁業権を持ち、江波・能美島以西の広い漁場を有していました。

江戸中期に紀州網という数隻の網船/手船で行う集団漁法が導入されてからイワシ漁が盛んになり、地御前の浜の随所に干し場が設けられ、地御前いりこは名産品になりました。

一方で不漁や休業期もある漁業だけでは収入が不安定でした。この為、漁業者たちは土地の広い宮内に農地を購入し半農半漁で生活することも多かったようです。

また、寛延2年(1749年)の大竹の記述には「大きな船(10反帆クラス)は年中上方へ炭・チリ紙を渡海。小舟(3反帆・鰯網船、2反帆・鰯網手舟)は年中国内(安芸)渡海、大阪辺にも時折渡海(廿日市町史 通史編上 p878)」と書かれています。この事から地御前でも休業期にはイワシ漁用の船を使い、安藝国内のみならず時に大阪まで運搬業を行っていたと推測されます。

反帆は石(こく)同様、船の大きさを示す単位です。

和船の帆は三尺(90㎝)幅の布を必要なだけ横につないで作り、繋いだ枚数で何反帆と呼びました。つまり三反帆とは270cm幅の帆を掲げた船という意味になります。石は元々は何石の米(1石の米は重さで150㎏)を積めるかでしたが、一般的には荷室容量(1石=0.27㎥)で計算します。

但し色々複雑ですので、詳しくはこちらを。

地御前湊

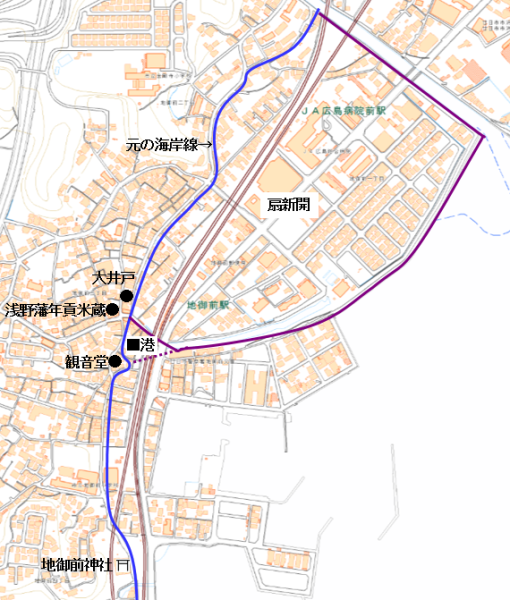

上図にある様に、扇新開の埋め立て後は、西向寺の向かいの観音堂から今の農協までの浜が湊として使われていました。

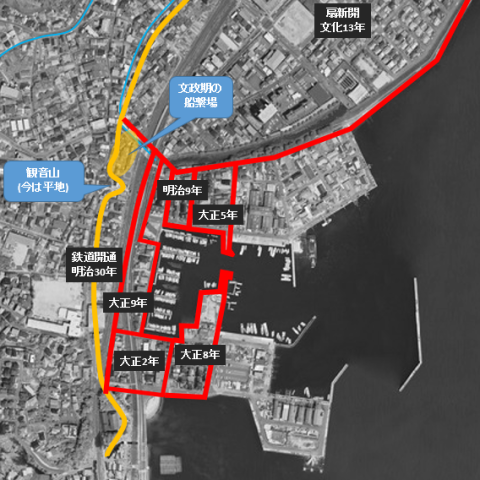

私の子供の頃まで観音堂は小山でした。「旧国道」と呼ばれる道のすぐ近くが海岸線で、観音堂の小山は昔は海に突き出す形で立っていたようです。ちなみにJRの線路のあたりは海で、明治30年ごろ山陽鉄道が岩国まで延伸する際に埋め立てられました。

元々、扇新開は観音堂まで伸びる予定でした。

しかし、湊が不便になることに危機感を持った18人の船持ちが訴え出て、今の農協までとすることが認められました。しかしこの18人は、郡役所を超え藩庁に訴えた越訴の罪で押込刑を受けることになりました(20日以下の禁固刑)。

「地御前ものがたり」には、文化13年(1816年)の記録として

・旧公民館跡地(現ふじ寿司)に浅野藩年貢米蔵があって頻繁に大阪通いの商船が出入りしていた

・現農協裏に大井戸がありその横の胡神社の祠で船員たちが安全を祈願していた。

と書かれれています(p64)。

一方、廿日市町史には、文政2年(1819年)の記録で

当浦ハ干潟永ク 船繋之場悪敷ニ付 村内風波之節ハ 外浦江船相廻シ勿論他国船往来交易之義無御座候

(地御前は遠浅で船の係留には向いておらず、波風が強い時は浦の外に退避し、もちろん他国船との交易は無い)

と書かれています(資料編2 p697)。という訳で、浜に小舟をひきずり上げて湊としていたようです。

もっとも、江戸時代は河口や砂浜を湊にすることが多く、波止や埠頭がある方が珍しかったようです。

ところで廿日市には波止のあるちゃんとした港がありました。江戸時代の廿日市は

・本陣がある西国街道の宿場町だった。

・広島藩の木材集積地であり、商業も盛んだった。

・津和野街道の入口で、津和野藩御船屋敷が設けられ、藩の多数の関船などが置いてあった。

などで栄えた街で、一時は多くの廻船の母港でした(文化文政期には千石船もあったようです)。しかし、江戸時代は難船も多くリスクを恐れた廿日市の商人たちは、自らは陸での商いに徹し、輸送は専門に任せるようになり、廿日市の廻船は次第に減少して行きます。

一方、地御前では文化文政期以降廻船が盛んになり、明治まで続きます。

下は地御前湊にあった船の推移です(廿日市町史 通史編 上 P641 & P879)。

| 和暦 | 宝永 7年 |

正徳 4年 |

文化 7年 |

文化 10年 |

文政 2年 |

文政 8年 |

天保 2年 |

安政 4年 |

慶応 2年 |

明治 3年 |

明治 27年 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 西暦 | 1710 | 1714 | 1810 | 1813 | 1819 | 1825 | 1832 | 1859 | 1866 | 1870 | 1894 | |

| 帆反数 | 151 | 114 | 135 | 120 | 145 | 143 | 149 | |||||

| 船数 | 合計 | 54 | 52 | 50 | 61 | 52 | 62 | 70 | 80 | |||

| 13反帆/280石廻船 | 1 | |||||||||||

| 12反帆/250石廻船 | 1 | |||||||||||

| 10反帆/150石廻船 | 1 | 1 | 4(150石以上) | |||||||||

| 8反帆 /100~150石 | 11 | |||||||||||

| 6反帆 /50~100石 | 6 | |||||||||||

| 3反帆 /20石鰯網船 | 6 | 5 | 6 | 10 | ||||||||

| 2反帆 /10石鰯網手船 | 43 | 55 | 45 | 51 | ||||||||

元々、休業期に運輸業をしていた漁師の一人が、一念発起して船を150石ほどに大型化し、廻船を本業にするようになったのではないか。そしてその成功を受けて廻船業が広がり、明治期まで続いたのではないかと想像して居ます。

ちなみに江戸時代の瀬戸内海航路は200石から300石の中型船が中心でした。また明治27年に大阪から広島、明治30年に岩国まで山陽鉄道が延伸され、次第に陸上輸送が主体となり、帆船は衰退して行きます。

地御前の港にある古い石済みの波止が作られ、漁港として整備されたのは大正8年でした。