弁才船河市丸の復元模型7

碇

四爪碇と呼ばれる一本の軸から四本の爪が出た形ですが、作り方に悩みます。ネットをウロウロして居て引っかかったキーワードが「ペーパー鋳型メタル」でした。なんと紙を型にして鋳物が出来るという。使うのはピューターと言う低融点の錫合金。最近ではオーブンでさえ到達する280℃ほどなので紙で型を作っても燃えたりしない。

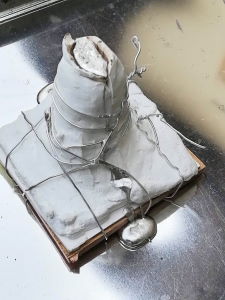

ピューター合金はネットで購入。型は先端が少し膨らんだ軸部を人形造りで余った石粉粘土で、爪部はボール紙を切り抜いて作り、底部をベニヤ板で覆います。平面の十字の交差点に縦棒が立っているというざっくりとした形を鋳物で作り、細かい所は曲げたり削ったりで仕上げるという考えです。

庭に作業台を持ち出して鋳物造り。

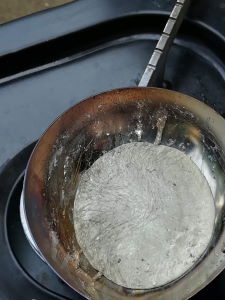

100均で買ってきたお玉を"るつぼ"がわりにしてカセットコンロで加熱するとみるみるピューターが溶けて行きます。これを型の注ぐと・・・・。アララ、なんか変。入らない。開いてみたらやはり充填できていません。どうも湯口が細すぎて、そこで固まってしまったようです。

湯口を削って広げて再トライ。

今度は上手く行きました。確かに大量のバリは出来てますよ。でもそんなもの削ればいいのです。バリや逃がしの溜まりは取って再加熱すればまた鋳物に使えますから。

ところで、弁才船には沢山の碇が載せられていました。千石船で7-8頭、今回の300石クラスで5頭ほどで、内訳は一番重い40貫(150㎏)が1頭、36貫(135㎏)が2頭、30貫(112.5㎏)が2頭です。轆轤があるとはいえ基本人力、あまり重い碇は扱えなかったのでしょうか。

大きな碇を作った後に、石粉粘土の型の底面を削り少しづつ軸を短くしながら中、小の碇を作成しました。爪の長さはやすりで削って調整します。

舵

船大工が描いた「板図」には舵がありません。

船体の一部では無く船道具~付け替えるもの~というイメージだったのでしょうね。という訳で、図面が無い。

舵は時代を経るごとに大型化して行きました。そうした過程を描いた本など見ながら、まあこんなものだろうと図面を引いて舵造り開始です。曲線が多いので板を合わせるのは大変ですが、コツコツと。さらに釘もコツコツと。

むしろ悩んだのは索具です。古文書の類をにらんで得た結論は、

・舵の腹部分に付けられた突起を使い、笠木から2本のロープで吊り下げて上下位置を決める

・床船梁の半円形のへこみ「鷲口」に舵の軸棒(身木)を当て、太いロープで船室内の滑車近くに縛りつける(回転中心)

・身木の上端近くをベアリング機能を持った木片の付いたロープで艫車立に固定する

索具と展示用船室屋根

索具(ロープ)類にする為に、家内と手芸屋さんに行き適当な太さの麻ひもを3種類買ってきました。

でもそのままでは腰が無くてへなへな、「どっしりと重くて太い」感じが出ません。そこで蝋引きすることにしました。適当な長さに切った麻ひもとざっくり削った蝋燭をクッキングペーパーで挟み込んでアイロンで加熱。蝋が溶けて紐に染み込んだら、爪などでしごいて余分な蝋を落とします。アイロン、大活躍です。

索具は帆の操作などで動かす動索と固定された静索に分けられます。

とりあえず目指しているのは帆の無い状態なので必要なのは静索だけ。そして弁才船の静索はへさきと帆柱の上を繋ぐ筈緒のみです。でもこれでは様にならないので帆の上下に用いる(つまり動索の)水縄も付けることにします。轆轤につないだ水縄は停船時には荷物や伝馬船の上げ下ろしに使われ、帆の無い状態でも付いたままの索なので。。。

前側の筈緒には帆摺管という数珠球状の木製部品が付きます。どうやって作ろうか悩んでいたら、丁度良いサイズのものが木製ビーズとして手芸屋さんで売って居ました。早速購入。

配索についてはあまり文献がありません。

これまで集めてきた数少ない文献の挿絵や帆船模型の写真を元に作って行きます。

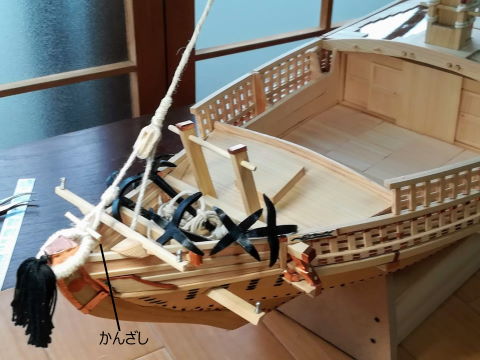

「かんざし」と呼ばれる棒を使って、環状にした二本のロープを端を繋ぐ方法が随所に使われています。かんざしを引き抜くだけでロープが簡単に外せる、なるほど上手い省力化です。西洋帆船のビレイピンに似た発想です。

水縄は帆の上下用の索で、帆柱上端から船室の屋根を突き抜けて船室内の蝉(滑車)を通し轆轤につなぎます。この為、水縄をつけると船室の屋根を外して中を見ることが簡単には出来なくなります。そこで手元にあった1㎜の透明塩ビ板を屋根形状に合わせてカットし、外周だけ屋根板を貼って中が破れたように見せる屋根板を作りました。

ここれで2)帆無し状態(停泊状態)の完成です