弁才船河市丸の復元模型5

船室内部

船室は後ろ側から作り始めました。

まずは帆などの巻き上げに使う轆轤(ろくろ)。西洋帆船ではキャプスタンと呼ばれ甲板上にあるのですが、和船では船室内にあります。ホーンブロワーシリーズ(18世紀の英国海軍を舞台にした小説)では、船員たちがキャプスタン棒をもって戦うシーンがあるのですが、この轆轤の棒も当然取り外し可能なはず。そうなると置き場も必要だよな~と壁に刀掛けの様な細工をしたり。ちょっと想像も膨らみます。

階段もね。船室の屋根の上が操船甲板なので、船室から屋根に上がる階段が必要です。でもそれが設置されていたのか判らない。悩んだ末に写真のように付けたのですが、後でこれでは舵が邪魔で上がりにくいことに気づき、最終的には反対向きに変えました。千石船だと絵や再現した船の写真などの情報が有るのですが、このサイズの船の情報は無いので想像を働かせるしか無く。まあ、それも楽しいのですが。。。

このあたりが一般船員の船室になります。

次に狭の間(はさみのま)と一般船員室の仕切り造り。

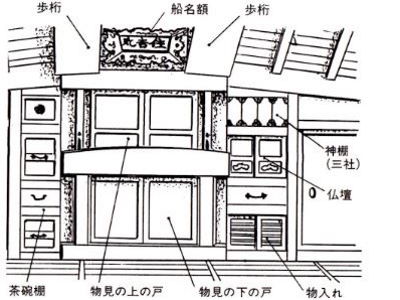

狭の間は帆柱から物見の両横にあり、右舷側が船頭の、左舷は知工(事務長)の個室です。参考文献を見ると、船員室側から見て物見の右側に神棚、仏壇、貴重品入れが、左側に船員たちの私物を入れる茶碗棚があり、その外側が狭の間と船員室を仕切る両開きの引き戸になっています。

ところが、その通りに図面を描いてみると引き戸の幅が50㎝ほど、高さも少し屈まないと通れないくらい狭い。

悩んだ末に片開きの引き戸にして、開くときは神棚/仏壇部分の前を通って物見に当たって止まる形にしました。このあたりは資料が無いので臨機応変。

流石に神棚/仏壇/物入れの扉などは可動式で作りませんでしたが、引き戸はちゃんとスライドするのです。

最後に狭の間の前側を。中央部には戸袋風の板をつけ、両開きの引き戸はもちろんスライドできます。

そうそう、奥さんに作ってもらった「かまど」も忘れちゃいけない。

前に書いた気もしますが、弁才船は立ち寄った湊で物品を購入し、それを別の湊で売りながら航海していました。ですから港に入ると船頭や知工は商品の売買の為に廻船問屋に宿泊しました。一方で一般船員は船の中で寝泊まりしていたようです。ですから船の中に料理のためのかまどがありました。

船名札と後部甲板

船尾に取り付ける船名札は、我が家の玄関に有る実物のように真鍮の打ち出し風に作りたいと思いました。

色々調べて見つけたのがこの方法→百均とコンビニでフォトエッチング。どうも元は電気工作の人がプリント基板を自作するための手法の様でが、ほぼ思い通りのものが出来ました。

そして後部の甲板造り。

船の側面は笠木(船尾楼前側の梁)から後端の知利に柱を渡し、その下に飾り板、上に欄干を立てて行く。また船尾の横材・結(むすび)の上にも欄干が立ちます。部品が小さくて結構面倒な作業なのです。

このころから銅板の装飾(本来は木口保護なのでしょうが)も同時進行。見た人が皆さんこの銅板を「凄い」と褒めてくださるのですが、実は割に簡単なのです。使ったのは0.3㎜の接着剤/離型紙付きの銅板です。100均で買った化粧用の小ばさみを使い物合わせでカット、ピンセットで折り曲げながら貼り付けて行きます。接着力に不安があったのですが、銅板が適度な剛性を持っていて外れることはなさそうです。面倒くささからいえば余程釘の方が大変でした。

それにしてもこの欄干に低さは何でしょうね。そういえば神社の社殿や五重塔の欄干も低いですね。人を保護するというよりも飾り、結界というイメージなのでしょうね。

ちなみにこの床は、後で舵の索具の作業を楽にするために取り外し可能にしています。

ずっと前に移動して、合羽(かっぱ)の船道具入れ。

合羽と呼ばれる屋根は水密なので、大きな一枚板になるよう板を貼り合わせてからアイロン曲げ木で成型。上面には穴をあけ縁を立てて、そこに箱形の取り出し口。これももちろんちゃんと外れます。

後ろ側の壁には柱を立て、その両サイドが板壁。内は二枚の引戸になっています。

なんだか慣れたもんです。